記事の監修

代表取締役社長/マネジメント・アーキテクト

「マネジメントに生かす17の原理・原則」「研ぎ澄ます経営」著者村上 隆昭

株会会社村上経営研究所

代表取締役社長/マネジメント・アーキテクト

「マネジメントに生かす17の原理・原則」「研ぎ澄ます経営」著者村上 隆昭

経営コンサルタントとして26年以上、人材育成・組織開発・経営者支援に携わる。建築士としての構造思考と感情・行動の知見を融合し、「人と企業の生かせいのち」を軸に、本質的な意思決定と持続的な組織成長を支援している。

- 「熱意をもって育てたつもりが、数年で辞めてしまう…」

- 「研修は実施しているものの、一向に現場の成果に結びつかない…」

- 「そもそも、何から手をつければ良いのか、育成の全体像が見えない…」

中小企業の経営者様から、人材育成に関する切実な悩みをよく聞きます。

個別の施策に場当たり的に取り組んでも、なかなか効果が上がらない。

その根本的な原因は、企業の経営戦略とリンクした「人材育成の基本方針」が決まっていないことです。

人材育成とは、単にスキル研修を行うことではありません。

どのような人材を、いつまでに、どのように育てるのかという“土台”となる設計図、それが「人材育成の基本方針」です。

この方針が明確に定まっている企業では、社員一人ひとりが自身の成長と会社の未来を重ね合わせ、自律的に能力を高めていきます。

結果として、エンゲージメントと生産性が向上し、企業は持続的な成長を遂げることができるのです。

本記事では、なぜ今、中小企業にこそ「人材育成の基本方針」が不可欠なのかを解説するとともに、経営戦略と連動した基本方針の策定ステップから、現場で機能する実践・改善の仕組みまでを、体系的かつ具体的にご紹介します。

この記事を最後までお読みいただければ、貴社の人材育成を“コスト”から“未来への投資”へと転換させる、確かな一歩を踏み出せるはずです。

人材育成の基本方針とは?

多くの経営者が「人材育成は重要だ」と認識しつつも、具体的にどう取り組めばいいか悩んでいます。

その解決の第一歩は、「人材育成の基本方針」を正しく理解し、自社に合った形で策定することから始まります。

人材育成基本方針の定義と目的

人材育成の基本方針とは、「企業の経営理念や経営戦略に基づき、どのような人材を、いつまでに、いかなる方法で育成するのかを定めた、組織全体の普遍的な指針」のことです。

これは、単発の研修計画やOJTマニュアルとは一線を画します。

個別の施策が「戦術」だとすれば、基本方針はそれらを束ね、一貫した方向性を持たせる「戦略」そのものです。

その主な目的は以下の3つに集約されます。

- 育成の方向性を統一する

部署や担当者によって育成方法がバラバラになることを防ぎ、全社で一貫した基準と目標を共有します。 - 育成施策の効果を最大化する

経営目標から逆算して育成体系を設計するため、一つひとつの施策(研修、OJTなど)が経営への貢献に直結し、投資対効果が高まります。 - 社員の自律的な成長を促す

会社が求める人物像やキャリアパスが明確になることで、社員は自身の目標設定がしやすくなり、主体的にスキルアップに取り組むようになります。

この方針という“土台”があって初めて、様々な育成施策が有機的に機能し始めるのです。

なぜ今、中小企業にとって不可欠なのか

「基本方針なんて、大企業が作るものではないか」と感じる経営者様もいらっしゃるかもしれません。

しかし、変化が激しく、先行き不透明な現代において、リソースが限られる中小企業にこそ、人材育成の基本方針は不可欠です。

その理由は主に2つあります。

第一に、深刻化する人手不足への対応です。

少子高齢化が進む日本では、優秀な人材の確保はますます困難になります。

一人の社員が複数の役割をこなし、高い生産性を発揮する必要がある中小企業にとって、「今いる社員」をいかに育成し、戦力化するかは死活問題です。

明確な育成方針は、社員の定着率を高め、採用競争力を強化する上でも強力な武器となります。

第二に、経営環境の急速な変化への適応です。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、グローバル化、顧客ニーズの多様化など、企業を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。

昨日までの成功体験が、明日には通用しなくなるかもしれません。

このような時代を乗り切るには、変化に柔軟に対応し、自ら学び、新しい価値を創造できる人材が不可欠です。

場当たり的な育成では、こうした変化に対応できる組織は作れません。

限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)をどこに集中させるべきか。その指針となるのが、経営戦略と直結した人材育成の基本方針なのです。

企業戦略との連動が育成を変える鍵になる

人材育成がうまくいかない最大の原因は、「育成」と「経営」が分離してしまっている点にあります。

例えば、「3年後に海外事業を本格展開する」という経営戦略を掲げているにもかかわらず、現場では従来通りのOJTが繰り返され、語学研修や異文化理解研修が全く行われていないとしたらどうでしょうか。

戦略と育成の間に断絶があるため、いざ実行段階になっても、その役割を担える人材が社内にいないという事態に陥ります。

成果を出す人材育成は、常に経営戦略からスタートします。

- 自社はどこへ向かうのか?(ビジョン・経営戦略)

- そのために、どのような組織能力が必要か?(事業計画)

- その能力を担うのは、どのようなスキルやマインドを持った人材か?(求める人材像)

- その人材を育成するために、どのような経験や学びの機会を提供すべきか?(育成方針・施策)

このように、経営戦略から求める人材像、そして具体的な育成施策までを一気通貫で設計することで、初めて「育成」は経営目標を達成するための強力なエンジンとなります。

「育成のための育成」から脱却し、経営戦略を実現するための人材育成へと転換させること。

これこそが、基本方針を策定する上で最も重要な視点と言えます。

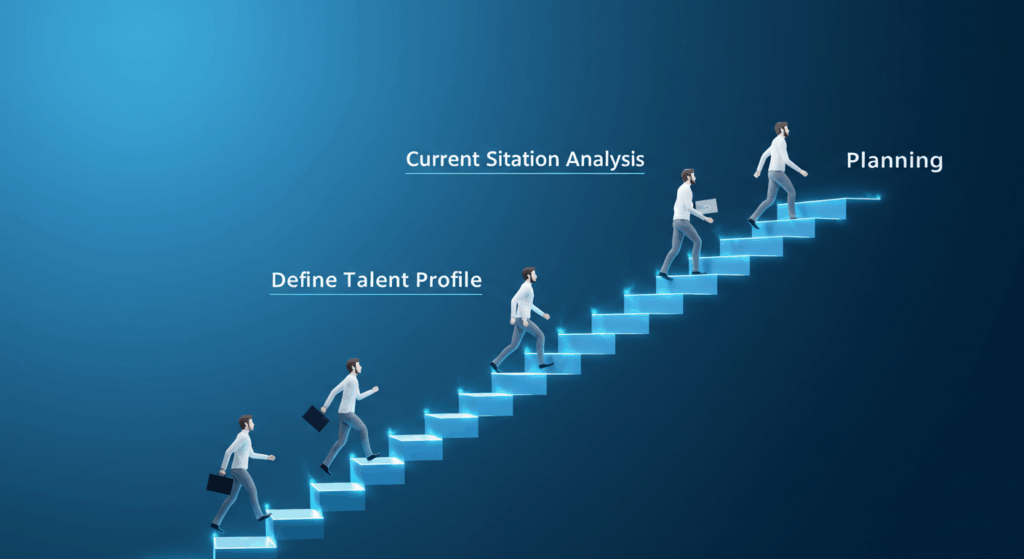

人材育成の基本方針を策定するステップ

では、具体的にどのようにして「人材育成の基本方針」を策定すればよいのでしょうか。

ここでは、経営戦略と連動した方針を立てるための、実践的な3つのステップを解説します。

ステップ1:現状とニーズを正しく把握する

効果的な方針策定は、正確な現状分析から始まります。

「思い込み」や「感覚」で進めるのではなく、客観的なデータに基づいて自社の立ち位置を把握することが重要です。

まずは、「理想(あるべき姿)」と「現状」のギャップを明らかにしましょう。

- 理想(あるべき姿)の明確化

経営戦略を実現するために、社員にどのようなスキル、知識、行動が求められるのかを定義します。 - 現状の把握

従業員アンケート、管理職や社員へのヒアリング、人事評価データ、スキルマップの棚卸しなどを通じて、現在の組織や個人の能力レベルを可視化します。

例えば、「次世代リーダー層の育成が急務」という課題認識があるならば、「リーダーに求められる要件(理想)」と「現状の候補者たちの能力レベル」を具体的に比較・分析します。

このギャップこそが、育成における最優先課題となります。

的確な診断なくして、適切な処方箋は描けません。

ステップ2:目指す人材像を明確にする

現状分析で見えた課題をもとに、育成のゴールとなる「目指す人材像」を具体的に定義します。

ここで重要なのは、「コミュニケーション能力が高い人材」といった抽象的な言葉で終わらせないことです。

階層や職種ごとに、社員が到達すべき具体的な姿を描き出します。

- 新入社員: 3ヶ月後には、基本的なビジネスマナーを習得し、担当業務を一人で遂行できる。

- 中堅社員(リーダー候補): チーム目標達成のために、後輩への指導や業務改善の提案ができる。

- 管理職: 部門のビジョンを語り、部下の能力と意欲を最大限に引き出し、組織として成果を創出できる。

このように、役職や役割に応じた具体的な行動レベルで定義することで、評価基準が明確になり、社員自身も目指すべき方向性を理解しやすくなります。

この「目指す人材像」は、全育成施策の判断基準となる、いわば“北極星”のような役割を果たすのです。

ステップ3:方針を文書化し、全社に浸透させる

分析と目標設定が完了したら、それらを「人材育成基本方針」として文書化します。

頭の中にあるだけでは、一貫した運用はできません。

明文化することで、方針は初めて組織の公式なルールとなります。

方針のドキュメントには、主に以下の要素を盛り込むと良いでしょう。

- 基本理念: 経営理念と人材育成を結びつける、育成の根本的な考え方。

- 目指す人材像: ステップ2で定義した、階層・職種ごとの具体的な人物像。

- 育成の基本方針: OJT中心か、自己啓発支援を重視するかなどの大きな方向性。

- 育成体系の全体像: 階層別研修、スキル研修、キャリア開発支援などの仕組みを図式化する。

- 経営者・管理職・社員の役割: それぞれが人材育成において果たすべき責任と役割。

そして、最も重要なのが「全社への浸透」です。

完成した方針を、経営者自身の言葉で、全社員に向けて繰り返し発信してください。

- 説明会を開催する

- 社内報に掲載する

- 経営会議棟で常に立ち返る

などあらゆる機会を通じて教習し続けることがポイントです。

継続することが方針が単なるお題目ではなく組織の血肉となります。

育成成果につながる「基本方針」の構成要素とは

基本方針という「骨格」を定めたら、次はそれを実務に落とし込むための「肉付け」が必要です。

ここでは、育成成果に直結する3つの重要な構成要素について解説します。

目標設定・スキルマップによる方向づけ

育成の第一歩は、社員一人ひとりが「どこを目指すのか」を具体的に理解することです。そのための強力なツールが「目標設定」と「スキルマップ」です。

- 目標設定

「目指す人材像」に基づき、個人単位で具体的な育成目標を設定します。

上司と部下が面談を通じて、半年後、1年後の到達目標を共有し、合意形成することが重要です。

目標は「売上目標120%達成」といった業績目標だけでなく、「新規顧客への提案スキルを習得し、月3件の単独提案を行う」といった行動・能力開発目標も設定することで、成長を具体的にサポートできます。 - スキルマップ

職務や役職ごとに必要とされるスキル・知識を一覧化し、現在の習熟度を可視化したものです。

これにより、社員は自身の「現在地」と「目的地(次のステップで習得すべきスキル)」を客観的に把握できます。

会社側も、組織全体の強み・弱みを分析し、戦略的な育成計画を立てるための貴重なデータとして活用できます。

これらのツールは、社員の成長への道のりを照らす地図であり、モチベーション維持にも不可欠な要素です。

育成手法(OJT・Off-JT・eラーニング等)の設計

目指すゴールが定まったら、そこへ至るための具体的な育成手法を設計します。

代表的な手法には以下の3つがあり、それぞれの特性を理解し、組み合わせて活用することが効果的です。

- OJT (On-the-Job Training)

日常業務を通じて行われる、最も基本的かつ重要な育成手法です。

上司や先輩が、具体的な仕事の進め方や必要なスキルを実践的に指導します。

OJTを効果的に機能させるには、指導者任せにせず、会社として「OJT計画書」を作成し、計画的な育成を支援する体制が不可欠です。 - Off-JT (Off-the-Job Training)

職場を離れて行われる研修やセミナーのことです。階層別研修、専門スキル研修、外部セミナーへの参加などが含まれます。

日常業務では得られない体系的な知識の習得や、他社の参加者との交流による視野の拡大が期待できます。 - eラーニング/自己啓発支援

オンライン学習プラットフォームの活用や、書籍購入・資格取得の費用補助など、社員の自律的な学びを支援する制度です。

時間や場所を選ばずに学習できるため、多忙な社員でも取り組みやすいのが特徴です。

これらの手法を、育成目標や対象者のレベルに応じて最適に組み合わせることで、多角的で厚みのある育成体系を構築できます。

評価とフィードバックの仕組みを整える

育成は「やりっぱなし」では意味がありません。

施策の効果を測定し、個人の成長につなげるためには、公正な「評価」と、成長を促す「フィードバック」の仕組みが不可欠です。

- 評価: 期初に設定した目標の達成度や、スキルマップで定義された能力の発揮度合いを評価します。評価基準を明確にし、評価者によるブレをなくすための研修も重要です。結果は処遇(昇給・昇格)に反映させることで、社員の成長へのインセンティブとなります。

- フィードバック: 評価結果を本人に伝える面談の場です。単に結果を通知するだけでなく、「できたこと(Good)」を具体的に承認し、「今後の課題(More)」を次のアクションプランと共に伝えることが重要です。ポジティブな雰囲気の中で対話を行い、本人の納得感と次への意欲を引き出すことが、フィードバックの最大の目的です。

この「目標設定→実践→評価→フィードバック」というサイクルを継続的に回していくことで、社員は着実に成長し、組織全体のパフォーマンスも向上していくのです。

基本方針を現場で実践するための具体策

策定した基本方針は、現場で実践されて初めて価値を持ちます。

ここでは、理想論で終わらせず、中小企業の現場で機能させるための具体的な施策を3つご紹介します。

ジョブローテーション・プロジェクト型学習の活用

特に若手・中堅社員の育成において効果的なのが、意図的な「経験」の付与です。

同じ業務の繰り返しだけでは、視野が狭まり、成長は鈍化してしまいます。

- ジョブローテーション

数年単位で計画的に異なる部署や職務を経験させる制度です。

これにより、社員は多角的な視点と幅広いスキルを習得できます。

また、自社の事業全体を俯瞰的に理解できるようになり、将来の幹部候補育成にも繋がります。

中小企業ならではの柔軟性を活かし、部門横断的な経験を積ませることが重要です。 - プロジェクト型学習 (PBL: Project-Based Learning)

「新規事業の立ち上げ」「業務改善プロジェクト」など、現実の課題解決に取り組むプロジェクトチームにメンバーとして参加させる方法です。

普段の業務では得られない責任感や、他部署のメンバーと協働する調整能力、課題解決能力などを実践的に養うことができます。

これらの施策は、社員に新たな挑戦の機会を与え、潜在能力を引き出す強力なエンジンとなります。

メンター制度や1on1で現場に根付かせる

育成の成否は、最終的に「現場の上司や先輩の関与」にかかっています。

方針を現場に根付かせ、日々の成長を支援するためには、コミュニケーションの仕組み化が不可欠です。

- メンター制度

新入社員や若手社員に対し、年の近い先輩社員を「メンター(相談役)」として任命する制度です。

業務上の指導役であるOJT担当者とは別に、精神的なサポートやキャリアの相談に乗る役割を担います。

これにより、若手社員の早期離職を防ぎ、組織への定着を促進します。 - 1on1ミーティング

上司と部下が週に1回〜月に1回程度の頻度で、30分程度の短い対話を行う場です。

業務の進捗確認だけでなく、部下のコンディションの把握、キャリアに関する悩み、成長課題の共有など、テーマは多岐にわたります。

信頼関係を構築し、タイムリーなフィードバックを与えることで、部下の自律的な成長を力強く後押しします。

これらの対話の仕組みは、社員一人ひとりに「見守られている」という安心感を与え、育成を組織文化として醸成していく上で中心的な役割を果たします。

オンライン学習や社内勉強会の仕組み化

社員の「学びたい」という意欲を最大限に引き出し、組織全体の知識レベルを底上げするためには、継続的に学べる環境を整備することが重要です。

- オンライン学習(eラーニング)の導入

低コストで導入できるeラーニングサービスを活用し、ビジネスマナーや専門スキルなど、幅広い講座をいつでもどこでも学べる環境を提供します。

会社が推奨する講座リストを作成したり、受講を昇格要件に組み込んだりすることで、利用を促進できます。 - 社内勉強会の開催

社員が講師役となり、自身の持つ知識やノウハウを他の社員に共有する場を設けます。

例えば、「営業部のトップセールスが語る顧客深耕術」「経理部が教える決算書の読み方」といったテーマが考えられます。

教える側は知識が体系的に整理され、聞く側は実践的なノウハウを学べるという、双方にとってメリットの大きい施策です。

こうした仕組みは、社員の自己啓発を支援するだけでなく、「互いに学び合い、高め合う」という文化を組織に根付かせる効果も期待できます。

人材育成の効果を測定し、改善につなげるには

人材育成は「やって終わり」の打ち上げ花火であってはなりません。

投じたコストと時間を成果に結びつけるためには、効果を客観的に測定し、継続的に改善していく仕組みが不可欠です。

成果指標と育成KPIの設定方法

育成施策の効果を測るためには、具体的な「成果指標」と「KPI(重要業績評価指標)」を設定することが重要です。

これにより、育成活動の進捗と成果を定量的に把握し、客観的な評価が可能になります。

設定する指標は、4つのレベルで考えると整理しやすくなります。

- レベル1:満足度(Reaction)

- 指標の例: 研修後アンケートの満足度、内容の理解度

- 測定方法: 研修直後のアンケート調査

- レベル2:学習度(Learning)

- 指標の例: 理解度テストの点数、スキル習得率、資格取得者数

- 測定方法: 研修前後のテスト、スキルチェックシート

- レベル3:行動変容度(Behavior)

- 指標の例: 新しいスキルの実践率、1on1の実施回数、改善提案件数

- 測定方法: 上司や同僚による行動評価、業務日報の分析

- レベル4:業績貢献度(Results)

- 指標の例: 生産性の向上率、顧客満足度の変化、離職率の低下、売上・利益への貢献

- 測定方法: 各種業績データ、人事データとの相関分析

全ての施策でレベル4まで測定するのは困難ですが、「今回の研修は何をゴールとするのか」を明確にし、適切なレベルのKPIを設定することが、効果測定の第一歩です。

フィードバックを活かした仕組みの見直し

測定によって得られたデータや、社員からのフィードバックは、育成体系そのものを見直すための貴重な情報源です。

例えば、研修の満足度(レベル1)は高いにもかかわらず、現場での行動変容(レベル3)が見られない場合、何が原因でしょうか。

考えられるのは、「研修内容が実務とかけ離れている」「現場の上司が、研修で学んだことを実践させてくれない」といった可能性です。

従業員サーベイやヒアリングを通じて、こうした「効果を阻害している要因」を特定し、改善策を講じます。

- 研修内容をより実践的なものに修正する

- 管理職向けに、部下の育成支援に関する研修を実施する

- 学んだスキルを実践する場として、プロジェクトへの参加を促す

このように、データと対話の両面から課題を分析し、育成の仕組みを柔軟に見直していくことが、実効性を高める鍵となります。

定期的な再評価と改善で“育てる文化”を強化する

人材育成の基本方針や育成体系は、一度作ったら終わりではありません。

経営環境や事業戦略の変化に合わせて、定期的に見直し、アップデートしていく必要があります。

年に一度、経営陣や人事、現場の管理職が集まり、以下のような点について議論する場を設けることをお勧めします。

- 人材育成の基本方針は、現在の経営戦略と合致しているか?

- 「目指す人材像」は、今の市場で求められる人物像とズレていないか?

- 各育成施策は、設定したKPIを達成できているか?効果は出ているか?

- 現場から、新たな育成ニーズは挙がってきているか?

このような定期的な再評価と改善のサイクル(PDCAサイクル)を回し続けることで、人材育成は常にアップデートされ、その実効性が保たれます。

そして何より、経営陣が本気で人材育成に取り組んでいる姿勢が全社に伝わり、「人は育てるもの」「育つことが評価される」という“育てる文化”が組織に深く根付いていくのです。

人材育成を機能させるには経営者の関与が不可欠

ここまで人材育成の基本方針について解説してきましたが、最も重要なことをお伝えします。

それは、いかなる優れた方針や仕組みも、経営者の本気の関与がなければ決して機能しないという事実です。

育成を「現場任せ」から「経営の中核」に

多くの中小企業で、人材育成は人事担当者や現場の管理職に「丸投げ」されています。

しかし、人材育成は単なる業務の一つではありません。企業の未来を創る、経営そのものです。

経営者自らが「我が社は、人を育てることで成長する」という確固たる信念を持つことが出発点です。

そして、その想いを自身の言葉で社員に語り、人材育成を経営の最重要課題として位置づける。

その覚悟がなければ、社員はついてきません。

育成はコストではなく、企業の持続的成長に不可欠な「投資」であるという認識を、まずは経営者自身が持つ必要があります。

育成戦略を全社で共有し、トップがリードする

経営者の役割は、方針を承認することだけではありません。むしろ、方針を組織の隅々まで浸透させ、その実践を自らリードする「最高責任者」としての役割が求められます。

- 率先垂範: 経営者自らが学び続け、成長する姿を見せる。

- 対話と傾聴: 定期的に現場に足を運び、若手社員の声に耳を傾ける。

- 評価と承認: 人を育てた管理職や、著しく成長した社員を、全社の前で称賛する。

こうした経営者の日々の言動の一つひとつが、メッセージとして組織に伝わります。

「社長は本気だ」と感じるからこそ、管理職は部下の育成に時間を使い、社員は安心して成長に取り組めるのです。

組織の文化は、トップの行動によって形作られます。

経営者が人材育成の旗を振り続けることこそが、“人が育つ組織”への唯一の道と言えるでしょう。

人材育成・組織改革なら「村上経営研究所」へ

本記事では、経営戦略と連動した人材育成の基本方針の重要性と、その策定・実践・改善のプロセスを解説してきました。

もし、「自社だけで方針を策定するのは難しい」「何から手をつければ良いか、専門家の意見が聞きたい」「もっと具体的な成功事例を知りたい」と感じていらっしゃる経営者様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、私たち村上経営研究所にご相談ください。

私たちは、これまで数多くの中小企業の組織課題に向き合い、それぞれの企業文化や事業戦略に合わせた、実効性の高い人材育成体系の構築をご支援してまいりました。

机上の空論ではない、現場で確実に機能する「強い組織」づくりを、経営者の皆様の最も身近なパートナーとして伴走支援いたします。

【ともに成長しませんか?】

貴社の人材育成に関する課題を、一度私たちにお聞かせいただけませんか?

単なる施策の導入ではなく、経営の根幹から組織を見つめ直し、10年後も成長し続けるための土台を共に築き上げていきましょう。

「何から相談していいか分からない」という段階でも全く問題ございません。まずはお気軽にお問い合わせください。

【LINE公式アカウント登録しませんか?】

「いきなり問い合わせはハードルが高い…」と感じる経営者様へ。

まずは村上経営研究所のLINE公式アカウントにご登録ください。

ご登録いただいた方限定で、明日から使える【管理職育成を阻む“3つの壁”チェックシート】などそのほかにも無料でプレゼントいたします。

その他、LINE限定の経営お役立ちコラムや、先行セミナーのご案内など、貴重な情報を定期的にお届けします。