記事の監修

代表取締役社長/マネジメント・アーキテクト

「マネジメントに生かす17の原理・原則」「研ぎ澄ます経営」著者村上 隆昭

株会会社村上経営研究所

代表取締役社長/マネジメント・アーキテクト

「マネジメントに生かす17の原理・原則」「研ぎ澄ます経営」著者村上 隆昭

経営コンサルタントとして26年以上、人材育成・組織開発・経営者支援に携わる。建築士としての構造思考と感情・行動の知見を融合し、「人と企業の生かせいのち」を軸に、本質的な意思決定と持続的な組織成長を支援している。

はじめに

- 「多額の費用をかけて研修を実施したのに、現場の行動が何も変わらない」

- 「そもそも、どんな研修をすれば社員が育つのかわからない」

- 「人は欲しいが、育成にまで手が回らないのが正直なところだ」

中小企業の経営者の皆様から、このような人材育成に関する切実な悩みをよくお伺いします。

日々の業務に追われる中で、社員の成長は現場任せ(OJT)になりがちです。

しかし、変化の激しい現代において、その場しのぎの育成だけでは企業の未来を拓くことは困難です。

人材育成研修は、単なる「教育コスト」ではありません。

企業の成長をドライブさせ、競争優位性を築き、未来を担う人材を惹きつけるための「戦略的投資」です。

本記事では、中小企業の経営者の皆様が「成果につながる人材育成研修」を実現するために、研修の必要性から、具体的な種類、効果的な進め方、そして学びを定着させるコツまでを体系的に解説します。

さらに、最新の研修トレンドや他社の成功事例も交えながら、自社の状況に置き換えて考えられるヒントを提供します。

この記事を読み終える頃には、研修に対する考え方が変わり、自社の成長戦略と連動した人材育成の第一歩を踏み出すための、明確なロードマップが手に入っているはずです。

なぜ中小企業に人材育成研修が必要なのか

「うちは少数精鋭。仕事は現場で見て覚えればいい」——。

これまで、多くの中小企業では、OJT(On-the-Job Training)が人材育成の中心でした。

もちろん、実践的なスキルを習得する上でOJTは有効な手段です。

しかし、それだけに頼った育成には、企業の成長を阻害しかねない、いくつかの限界が存在します。

戦略的に設計された人材育成研修は、こうしたOJTの限界を補い、企業を新たな成長ステージへと導く原動力となります。なぜ今、中小企業にこそ研修が必要なのでしょうか。

その理由は大きく3つあります。

①現場任せの育成には限界がある

現場任せのOJTは、教える側のスキルや経験、そして熱意に大きく依存します。

優秀な先輩社員が必ずしも教え上手とは限りません。

その結果、以下のような問題が生じやすくなります。

- 知識やスキルの属人化・陳腐化

特定の社員のやり方が「我流」として受け継がれ、より効率的な方法や新しい技術が導入されないまま、組織全体のスキルが標準化・高度化されません。

結果として、その社員が退職した際に業務が滞るリスクも抱え込みます。 - 体系的な知識の欠如

目の前の業務に必要な知識は断片的に学べても、「なぜこの作業が必要なのか」「会社のどの戦略に繋がっているのか」といった全体像を理解するのは困難です。

視野が狭まり、応用力や自律的な課題解決能力が育ちにくくなります。 - 教える側の負担増と生産性の低下

先輩社員は自身の業務に加え、新人や後輩の指導にも時間を割かれます。

明確な育成計画がないままでは、指導に手間取り、部署全体の生産性が低下する悪循環に陥ることも少なくありません。

計画的に設計された研修は、こうしたOJTの弱点を補完します。全社員が共通の知識やスキルを体系的に学ぶことで、業務品質の標準化が図られ、属人化を防ぎます。

また、教える側の負担を軽減し、組織全体の生産性向上にも貢献するのです。

②企業の成長と競争力を支える

市場のニーズが多様化し、テクノロジーが急速に進化する現代において、企業が持続的に成長するためには、変化に対応し、新たな価値を創造できる人材が不可欠です。

人材育成研修は、経営戦略を実現するための重要な土台となります。

- 経営理念・ビジョンの浸透

研修は、経営者が自社の目指す方向性や価値観を社員に直接伝える絶好の機会です。全社員が同じゴールを目指して一丸となることで、組織としての一体感が醸成され、戦略の実行力が高まります。 - 変化への対応力強化

新しい技術の導入(DX化など)、法改正への対応、市場の変化に合わせた新サービスの開発など、企業は常に変革を求められます。

研修を通じて社員のスキルセットを継続的にアップデートすることで、組織全体の変化対応力を高め、競合に対する優位性を確立できます。 - イノベーションの創出

階層や部署の垣根を越えて行われる研修は、社員間の新たなコミュニケーションを生み出します。

異なる視点や知識が交わることで、既存の枠組みにとらわれない新しいアイデアやイノベーションが生まれやすい土壌が育まれます。

大企業に比べて経営資源が限られる中小企業だからこそ、社員一人ひとりの成長が企業全体の成長に直結します。人材への投資は、企業の未来を切り拓く最も確実な投資と言えるでしょう。

③社員の定着率とモチベーションを高める

「給与や待遇には満足しているはずなのに、若手がすぐに辞めてしまう」という悩みは、多くの経営者が抱える課題です。

特に若い世代は、金銭的な報酬だけでなく、「この会社で成長できるか」という点を非常に重視します。

- 成長機会の提供とエンゲージメント向上

企業が自分の成長のために投資してくれている、という実感は、社員の学習意欲を高めるだけでなく、会社への帰属意識(エンゲージゲージメント)を強めます。「大切にされている」と感じることで、仕事へのモチベーションが向上し、より積極的に業務に取り組むようになります。 - キャリアパスの明確化と将来への安心感

階層別研修などを通じて、「今の自分に求められる役割」や「将来目指すべき姿」が明確になることで、社員は自身のキャリアパスを描きやすくなります。将来への見通しが立つことは、安心して長く働き続けるための重要な要素です。 - 離職率の低下と採用コストの削減

社員の定着率が向上すれば、新たな人材を採用・育成するためにかかっていたコストを大幅に削減できます。さらに、「人を大切にし、育てる会社」という評判は、企業の採用ブランドを高め、より優秀な人材を惹きつける好循環を生み出します。

人材育成研修は、単にスキルを教える場ではありません。

企業の未来を共に創るパートナーとして社員を大切にする、という経営者のメッセージを伝える強力な手段なのです。

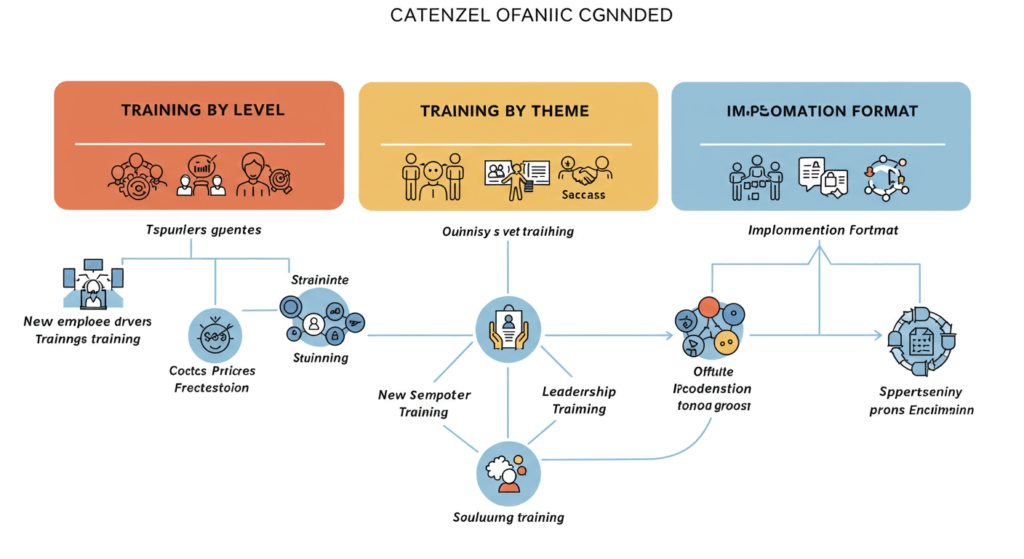

人材育成研修の種類

一口に「人材育成研修」と言っても、その目的や対象者、内容によって様々な種類が存在します。自社の課題や目指す姿に合わせて、これらの研修を適切に選択し、組み合わせることが成功の鍵となります。ここでは、研修を「階層別」「テーマ別」「実施形式別」の3つの切り口で整理し、それぞれの特徴を解説します。

①階層別研修

社員の役職や役割、経験年数に応じて、求められるスキルや視点は異なります。

階層別研修は、それぞれのステージで必要となる能力を体系的に習得させ、キャリアアップを支援することを目的とします。

- 新入社員研修

目的: 学生から社会人への意識転換を促し、組織の一員として早期に活躍するための基礎を築く。

内容例: ビジネスマナー(挨拶、名刺交換、電話・メール対応)、企業理念や事業内容の理解、コンプライアンス、報連相などの基本的な仕事の進め方。 - 若手・中堅社員研修

目的: 実務能力をさらに向上させ、後輩指導やチームの中核を担う自律型人材を育成する。

内容例: 専門分野のスキルアップ、ロジカルシンキング、プレゼンテーション、問題解決、フォロワーシップ、後輩指導(OJTトレーナー)研修。 - 管理職研修

目的: プレイヤーからマネージャーへの役割転換を支援し、組織の成果を最大化するためのマネジメント能力を習得する。

内容例: リーダーシップ、チームビルディング、部下育成(コーチング、フィードバック)、目標設定と進捗管理、労務管理、ハラスメント防止、評価者研修。 - 経営層・幹部候補研修:

目的: 全社的な視点から事業を捉え、組織を牽引していくための戦略的思考力や意思決定能力を養う。

内容例: 経営戦略、財務会計、組織開発、マーケティング、新規事業開発。

階層別研修を体系的に導入することで、社員は自身のキャリアステップを明確にイメージでき、モチベーション高く成長し続けることができます。

②テーマ別研修

階層に関わらず、特定のスキルや知識を強化するために実施されるのがテーマ別研修です。

企業の経営課題や事業戦略に直結するテーマを選ぶことが重要です。

- コミュニケーション研修

社内の円滑な連携や顧客との良好な関係構築を目指します。

アサーティブコミュニケーション、傾聴力、ネゴシエーション(交渉術)など、目的に応じて様々な内容が考えられます。 - マネジメント・リーダーシップ研修

主に管理職やリーダー層を対象に、チームの生産性を高めるためのスキルを学びます。

目標管理、コーチング、モチベーション向上、チームビルディングなどのテーマがあります。 - DX(デジタルトランスフォーメーション)関連研修

全社的なITリテラシーの向上から、専門人材の育成まで、企業のデジタル化推進に不可欠です。

ITパスポートなどの基礎知識、各種ツール(クラウド、MAツールなど)の活用法、データ分析、プログラミングなどが含まれます。 - 思考力向上研修

問題解決能力や企画立案能力を高めるための研修です。

ロジカルシンキング(論理的思考)、クリティカルシンキング(批判的思考)、デザインシンキングなどがあります。 - コンプライアンス・ハラスメント研修

企業の信頼を守り、社員が安心して働ける職場環境を維持するために必須の研修です。

個人情報保護、情報セキュリティ、各種ハラスメントの防止策などを学びます。

その他にも、営業力強化、マーケティング、財務、語学など、企業のニーズに応じて無数のテーマが考えられます。

③実施形式別研修

研修をどのような形式で実施するかも、効果を左右する重要な要素です。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、内容に応じて最適な形式を選びましょう。

- OJT(On-the-Job Training)

概要: 職場での実務を通じて、上司や先輩が直接指導する形式。

メリット: 実務に即したスキルが身につく。個人の習熟度に合わせた指導が可能。コストが比較的低い。

デメリット: 指導者の能力に効果が左右される。体系的な知識が身につきにくい。指導者の負担が大きい。 - Off-JT(Off-the-Job Training)

概要: 職場を離れて行われる集合研修やセミナー、外部研修への参加など。

メリット: 体系的な知識や理論を集中して学べる。他の参加者との交流から新たな気づきが得られる。業務から離れることで学習に専念できる。

デメリット: 費用や時間がかかる。研修内容が実務とかけ離れることがある。 - 自己啓発(Self-Development Program, SD)

概要: 社員が自発的に学習を進めるのを、企業が支援する形式。

メリット: 社員の学習意欲を高められる。時間や場所の制約が少ない。幅広い分野から学びたいことを選べる。

デメリット: 社員の意欲に依存するため、参加率にばらつきが出る。学習内容の管理が難しい。

支援例: eラーニングシステムの導入、書籍購入費用の補助、資格取得支援制度など。

近年では、これらの形式を組み合わせた「ブレンディッドラーニング」が主流となっています。

例えば、eラーニングで基礎知識を予習(自己啓発)し、集合研修(Off-JT)でディスカッションや実践演習を行い、現場に戻ってから上司のフォローのもと実践する(OJT)といった流れです。これにより、それぞれの形式のメリットを活かし、学習効果を最大化することができます。

人材育成研修の進め方

「良さそうだから」という漠然とした理由で研修を導入しても、期待する成果は得られません。

人材育成研修を成功させるためには、企業の経営課題に根ざした戦略的な設計が不可欠です。

ここでは、研修の効果を最大化するための5つのステップを、経営者目線で具体的に解説します。

ステップ1:現状把握と課題抽出|「何を強化すべきか」を明確にする

最初のステップは、自社の「あるべき姿」と「現状」のギャップを正確に把握し、人材育成における真の課題を特定することです。思い込みや感覚で判断するのではなく、客観的なデータに基づいて課題を抽出しましょう。

- 経営課題との連動

まず、自社の中期経営計画や事業戦略を確認します。

「3年後に売上を2倍にする」「新市場に参入する」といった目標達成のために、社員にはどのようなスキルやマインドが必要でしょうか。

経営トップが考える課題意識が、研修設計の出発点となります。 - 現場の声のヒアリング

経営層だけでなく、現場の管理職や社員へのヒアリング、アンケートも重要です。- 管理職へ:「部下のどんな能力を伸ばしたいか」「チーム運営で困っていることは何か」

- 一般社員へ:「業務でどんなスキルが不足していると感じるか」「どんな研修を受けたいか」

- 顧客アンケートや業績データも参考に:「顧客満足度が低い」「特定の部署の生産性が伸び悩んでいる」といったデータも、人材面の課題を示唆しています。

これらの情報から、「若手の定着率が低いのは、キャリアへの不安が原因ではないか」「管理職の部下育成スキルが不足しているため、チームの成長が停滞しているのでは」といった仮説を立て、研修で解決すべき優先課題を絞り込みます。

ステップ2:研修目的・ゴール設定と求める人材像の明確化

次に、抽出された課題に基づき、研修の目的とゴールを具体的に設定します。

このゴールが曖昧だと、研修内容がぶれてしまい、効果測定もできません。

- 「わかる」から「できる」へ

研修のゴールは、「知識を理解する」ことではありません。「行動が変わる」ことです。- 悪い例:「コミュニケーションの重要性を理解する」

- 良い例:「顧客からのクレームに対し、傾聴と共感の姿勢を示し、初期対応を一人で完結できる」

- このように、「誰が」「研修後に」「どのような行動をできるようになるか」を具体的に定義します。

- 求める人材像の言語化

研修を通じて、社員にどのような人材になってほしいのかを明確に描くことも重要です。

これは、企業の経営理念や行動指針と結びついている必要があります。

例えば、「自ら課題を発見し、周囲を巻き込みながら解決策を実行できる人材」「多様な価値観を尊重し、チームの成果を最大化できるリーダー」といった具体的な人物像を言語化し、研修の目的と一貫させます。

ステップ3:手法の選択(OJT/Off-JT/自己啓発)と最適化

設定した研修目的を達成するために、最も効果的な研修の手法(プログラム内容、形式、講師など)を選択します。

- 内容と形式のマッチング

- 知識習得が中心の場合: eラーニング(自己啓発)や講義形式の研修(Off-JT)が効率的です。

- スキル習得が中心の場合: ロールプレイングやグループワークを取り入れた演習型の研修(Off-JT)が効果的です。

- 実務への定着を目指す場合: 研修後のOJTとの連動が不可欠です。

- 内製か外部委託かの判断

- 内製(社内講師)のメリット: 企業文化や実務に即した内容にしやすい。コストを抑えられる。講師を務める社員自身の成長にも繋がる。

- 外部委託のメリット: 専門的な知識や最新のノウハウを学べる。客観的な視点からの指摘が期待できる。研修の企画・運営にかかる手間を削減できる。

- 自社のノウハウやリソース、研修の専門性を考慮して、最適な選択を行いましょう。両者を組み合わせるハイブリッド型も有効です。

ステップ4:KPI設定と評価基準の明確化

研修が「やりっぱなし」で終わらないために、効果を測定するための指標(KPI)と評価基準を、研修を企画する段階で設定しておくことが極めて重要です。

研修の効果測定には、世界的に広く用いられている「カークパトリックの4段階評価モデル」が参考になります。

- レベル1:反応(Reaction): 研修直後の満足度を測る。

評価方法: 受講後アンケート(内容の分かりやすさ、満足度など)。

KPI例: アンケート満足度80%以上。 - レベル2:学習(Learning): 知識やスキルがどれだけ身についたかを測る。

評価方法: 理解度テスト、レポート提出、ロールプレイングでのスキルチェック。

KPI例: 理解度テストの平均点85点以上。 - レベル3:行動(Behavior): 研修で学んだことが実務で実践されているかを測る。

評価方法: 上司や同僚へのヒアリング、行動観察、実践報告。

KPI例: 研修3ヶ月後に、受講者の8割が学んだスキルを週1回以上実践している。 - レベル4:結果(Results): 行動変容が組織の業績にどれだけ貢献したかを測る。

評価方法: 業績データ、顧客満足度、生産性、離職率などの変化を測定。

KPI例: 研修実施部署の生産性が前年比5%向上。新入社員の1年後離職率が10%低下。

特に中小企業においては、レベル3(行動)とレベル4(結果)を意識したKPI設定が、研修を「投資」として捉える上で不可欠です。

ステップ5:実施後の振り返りと改善サイクルの構築

研修は一度実施して終わりではありません。効果測定の結果を分析し、次の施策に活かすPDCAサイクルを回していくことで、人材育成の仕組みはより洗練されていきます。

- 多角的なフィードバックの収集

受講者本人だけでなく、その上司からも「研修後、部下の行動にどんな変化があったか」をヒアリングします。研修講師や人事担当者の視点も交え、多角的に研修の成果と課題を洗い出します。 - 課題の分析と改善策の立案

「満足度は高かったが、現場での行動に繋がらなかった」のであれば、研修内容が実践的でなかった、あるいは現場のフォロー体制が不十分だった、といった原因が考えられます。カリキュラムの見直し、事前課題の追加、上司への働きかけ強化など、具体的な改善策を検討します。 - ナレッジの蓄積と共有

研修の目的、内容、成果、改善点を記録し、社内のナレッジとして蓄積していくことが重要です。

これにより、担当者が変わっても育成の質が落ちることなく、継続的なレベルアップが可能になります。

この5つのステップを着実に実行することで、研修は単発のイベントではなく、企業の成長を支える継続的な仕組みへと進化していきます。

人材育成研修を定着させるコツ

研修で学んだ瞬間は「ためになった」「明日からやろう」と意欲に燃えていても、日常業務に戻ると元のやり方に戻ってしまい、結局何も変わらなかった…という経験はないでしょうか。

研修の成果は、学んだ内容が現場で実践され、行動として「定着」して初めて生まれます。

ここでは、研修の学びを絵に描いた餅で終わらせないための3つのコツを紹介します。

①実践と共有を通じて学びを深める

研修は知識をインポートするだけの場ではありません。

アウトプットを通じて、学びはより深く、確かなものになります。

企業は、受講者が学んだことを実践し、共有するための「場」を意図的に設ける必要があります。

- アクションプランの作成と宣言

研修の最後に、「学んだことを活かして、明日から具体的に何をするか」というアクションプランを作成させます。さらに、それを上司や同僚の前で発表する機会を設けることで、「やらなければならない」という良い意味でのプレッシャーが生まれ、行動へのコミットメントが高まります。 - 実践報告会の実施

研修から1〜3ヶ月後など、一定期間を置いてから、アクションプランの実践結果を報告する場を設けます。

成功体験だけでなく、「やってみたけどうまくいかなかったこと」や「現場で実践する上での課題」などを共有し、参加者全員で解決策を考えることで、学びはさらに深まります。

他の受講者の取り組みが刺激となり、モチベーションの維持にも繋がります。 - 教える機会を作る(ピアラーニング)

人に教えることは、最も効果的な学習方法の一つです。

研修受講者が講師となり、研修に参加していない他の社員に向けて、学んだ内容を伝える「ミニ勉強会」などを開催するのも有効です。

教えるために内容を整理し直す過程で、自身の理解が飛躍的に深まります。

②フォローアップとフィードバックで行動を定着させる

研修後の受講者の行動変容を促す上で、最も重要な役割を担うのが直属の上司です。

上司の関与がなければ、研修の効果は半減すると言っても過言ではありません。

- 上司による1on1ミーティング

研修前に、上司から本人へ「この研修で何を期待しているか」を伝え、研修後には1on1ミーティングの場で「何を学んだか」「どう活かしたいか」をヒアリングします。

そして、アクションプランの進捗を定期的に確認し、実践できている点を具体的に褒め、課題があれば一緒に考える伴走者の役割を果たします。 - ポジティブなフィードバックの徹底

受講者が研修で学んだ新しいやり方を試している場面を見かけたら、上司や同僚は積極的にその行動を承認し、ポジティブなフィードバックを送りましょう。「研修で習ったこと、早速やってるね!」「そのやり方、いいね!」といった一言が、本人の自信となり、行動の継続を後押しします。 - メンター制度の導入

直属の上司とは別に、少し年次の離れた先輩社員が「メンター」として、新入社員や若手社員の相談に乗る制度も有効です。仕事の悩みだけでなく、キャリアの相談にも乗ることで、精神的な支えとなり、学習の定着と早期離職の防止に繋がります。

③日常業務と結びつけ学習文化を根づかせる

研修を「特別なイベント」として終わらせず、学びを行動に変え、それを当たり前にする「学習文化」を組織に根づかせることが最終的なゴールです。

- 目標管理制度(MBO/OKR)との連動

個人の目標設定の際に、研修で学んだスキルの実践を具体的な目標項目として組み込みます。

例えば、「プレゼン研修で学んだ構成法を用いて、月1回、部署内で情報共有を行う」といった目標を設定し、評価と連動させることで、実践へのインセンティブが働きます。 - 日報や週報での振り返り

日報や週報に「学んだことの実践記録」や「そこから得た気づき」といった欄を設け、振り返りを習慣化させます。上司はそれに対して必ずコメントを返すことで、部下の成長への関心を示し、学習意欲を刺激します。 - 社内ナレッジ共有の仕組み化

社員が研修で得た知識や、日々の業務で発見したコツなどを、社内SNSやチャットツール、情報共有ツール(Wikiなど)で気軽に共有できる仕組みを作りましょう。

「こんな便利な方法があったのか」と他の社員の参考になるだけでなく、共有した本人も貢献実感を得ることができます。

これらの取り組みを粘り強く続けることで、組織全体に「学び続けることが当たり前」という文化が醸成され、自律的に成長する人材が育っていくのです。

人材育成研修のトレンドと事例

人材育成研修の世界も、社会の変化やテクノロジーの進化と共に、日々その姿を変えています。ここでは、近年の研修におけるトレンドと、中小企業が参考にすべき実践事例を紹介します。自社の未来像を描くヒントとしてご活用ください。

オンライン・デジタル活用研修の広がり

新型コロナウイルスの影響もあり、研修のオンライン化・デジタル化は一気に加速しました。

これは単なる集合研修の代替ではなく、学習効果と効率を飛躍的に高める可能性を秘めています。

- eラーニング/マイクロラーニング

PCやスマートフォンで、いつでもどこでも学習できるeラーニングは、今や定番の手法です。

特に、一つのテーマを5〜10分程度の短い動画コンテンツにまとめた「マイクロラーニング」は、隙間時間を活用しやすく、多忙な社員でも学習を継続しやすいと注目されています。 - オンライン集合研修(ライブ配信)

ZoomなどのWeb会議システムを用いたリアルタイムの研修です。

チャット機能やブレイクアウトルーム機能を活用することで、双方向のコミュニケーションやグループワークも可能になり、集合研修に近い一体感を醸成できます。遠隔地の社員も参加しやすいのが大きなメリットです。 - VR/AR技術の活用

仮想現実(VR)や拡張現実(AR)技術を用いた研修も登場しています。

例えば、製造業の危険な作業のシミュレーションや、接客業でのクレーム対応トレーニングなど、現実では再現が難しい状況を安全に、かつリアルに体験できるため、高い学習効果が期待されています。

これらのデジタルツールを組み合わせることで、時間や場所の制約を超え、個々の習熟度に合わせた最適な学習体験を提供することが可能になります。

中小企業における実践事例

大企業でなくとも、工夫次第で人材育成を成功させている中小企業は数多く存在します。

ここでは、よくある課題を解決した3社の(架空の)事例を紹介します。

- 事例1:製造業A社(従業員50名)「管理職育成で、若手の離職率が大幅改善」

- 課題: 中間管理職がプレイングマネージャーとして多忙を極め、部下育成に手が回らず、若手の離職が続いていた。

- 施策: 外部の専門家と連携し、管理職向けのコーチング研修(3ヶ月コース)を実施。

部下の話を「聴く」スキル、強みを引き出す「質問」のスキルを徹底的に訓練。

研修後も月1回のフォローアップ面談を実施。 - 成果: 上司とのコミュニケーションが円滑になったことで、若手社員のエンゲージメントが向上。

1on1ミーティングが定着し、研修実施後1年で、3年目までの離職率が25%から8%にまで改善した。

- 事例2:IT企業B社(従業員30名)「DX研修で、全社的な業務効率化を実現」

- 課題: 営業担当がそれぞれ独自の方法で顧客管理を行っており、非効率で情報共有もされていなかった。

- 施策: 全社員を対象に、クラウド型CRM/SFAツールの導入・活用研修を実施。

eラーニングで基本操作を学んだ後、部署ごとに実践的な活用法を考えるワークショップを開催。

各部署に「DX推進リーダー」を任命し、定着をサポート。 - 成果: 顧客情報が一元管理され、営業部門全体の生産性が15%向上。

マーケティング部門との連携もスムーズになり、新たなクロスセルの機会創出にも繋がった。

- 事例3:飲食サービス業C社(従業員80名)「理念浸透研修で、アルバイトの主体性を引き出す」

- 課題: 店舗が増える中で、企業理念が末端のアルバイトスタッフまで浸透せず、サービス品質にばらつきが出ていた。

- 施策: 社長自らが講師となり、企業の成り立ちや大切にしている価値観を語る「理念研修」を全スタッフ対象に実施。

研修では「理念を体現するために、自分たちに何ができるか」を考えるグループワークに時間をかけた。 - 成果: スタッフが「何のためにこの仕事をしているのか」を理解し、マニュアル通りの接客から、お客様に喜んでもらうための自発的な行動が増加。

顧客満足度アンケートの点数が平均20%向上し、リピート率も上昇した。

短期的成果と長期的な組織力強化を両立する取り組み

目先のスキル習得(短期的成果)はもちろん重要ですが、変化の激しい時代を乗り越えるためには、社員一人ひとりが自律的に学び、成長し続ける組織(長期的な組織力強化)を作ることが不可欠です。

そのためには、特定のスキルを教える「研修(Training)」だけでなく、より広い視野で個人の能力を引き出し、キャリア形成を支援する「能力開発(Development)」という視点を持つことが重要になります。

- キャリア自律の支援: 社員一人ひとりが自身のキャリアについて考え、主体的に能力開発に取り組めるよう支援する(キャリアデザイン研修、1on1でのキャリア面談など)。

- 越境学習の機会提供: 副業の許可、社外の勉強会への参加奨励、NPO活動への参加支援など、あえて社外での経験を積ませることで、新たな視点やスキルを組織に還元してもらう。

- 心理的安全性の確保: 失敗を恐れずに新しいことに挑戦できる風土を醸成する。挑戦した結果の失敗は責めず、そのプロセスから学ぶ姿勢を評価する。

これらの長期的な取り組みが、短期的なスキル研修の効果を最大化し、持続的な企業の成長を支える強固な基盤となるのです。

人材育成・組織改革なら「村上経営研究所」へ

ここまで、中小企業における人材育成研修の重要性、種類、設計のステップ、そして定着のコツまでを体系的に解説してきました。

「研修の重要性は理解できた。しかし、日々の業務に追われる中で、これらすべてを自社だけで計画し、実行するのは難しい…」

「何から手をつければ良いのか、やはり専門家の客観的なアドバイスが欲しい」

そのように感じられた経営者の方も少なくないのではないでしょうか。

人材育成は、企業の根幹をなす重要な経営課題です。

そして、その課題は一社一社、全く異なります。

パッケージ化された研修を導入するだけでは、真の課題解決には至りません。

私たち村上経営研究所は、中小企業の経営課題に寄り添い、人材育成と組織改革を成功に導くプロフェッショナル集団です。

私たちは、単に研修プログラムを提供するだけではありません。

- 経営課題からのアプローチ: 徹底したヒアリングを通じて、貴社の事業戦略や組織課題を深く理解し、経営目標の達成に直結する人材育成戦略を共に描きます。

- 中小企業に特化したノウハウ: 数多くの中小企業の支援実績から培った、限られたリソースの中で成果を最大化するための実践的なノウハウを提供します。

- 「定着」まで伴走するパートナーシップ: 研修の企画・実施はもちろん、その後のフォローアップ体制の構築や学習文化の醸成まで、貴社のパートナーとして粘り強く伴走し、確実な成果に繋げます。

「人が育ち、組織が強くなる」喜びを、私たちと一緒に分かち合いませんか?

初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

LINE公式では特典PDFや耳学問で学ぶマネジメントイノベーションを聴く事ができます。ぜひ登録をして下さい。